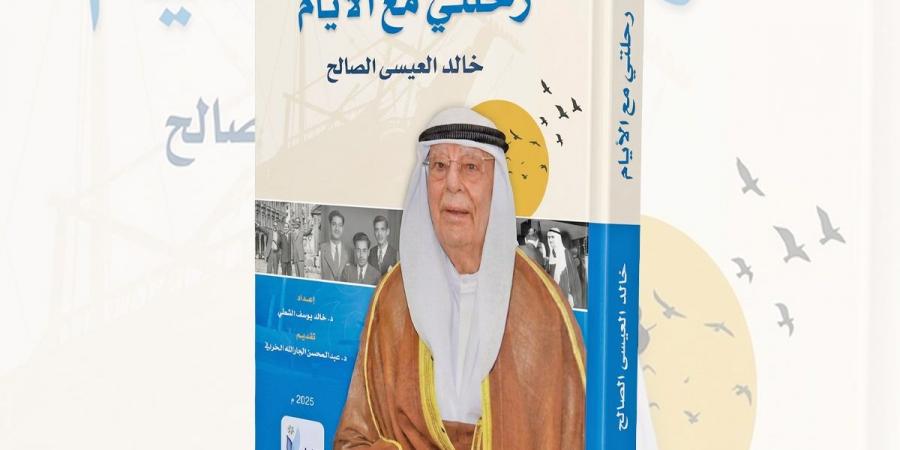

لم يكن كتاب «رحلتي مع الأيام» مجرد سرد لذكريات شخصية، بل شهادة تاريخية توثّق حقبة من تاريخ الكويت، كما جاء في «التصدير» للدكتور خالد الشطي، في إطار الدور الذي يقوم به «مركز فنار» لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيقها.

جاء ثمرة «هواية القنص» التي يمارسها في حياته وفق وصف الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي، وتعني اغتنام الفرص السانحة لتحقيق الإنجاز المطلوب، فقد كان من المبادرين لتأسيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وكان إلى جانبه كنائب لرئيس الاتحاد، ثم كرت سبحة المساهمات بالتأسيس، منها إنشاء شركة الصناعات الوطنية (1959) وجمعية الشامية التعاونية (1962) وجمعية الوفرة الزراعية (1967) واتحاد الجمعيات التعاونية (1975) وجمعية العبدلي الزراعية ومربي الثروة الحيوانية (1981) والجمعية المشتركة للإنشاء والتسويق (1984) وبيت عبدالله (2003) ومبرة العمل الصالح (2009) والتبرع بإنشاء مسجد خالد العيسى الصالح (1992)، ومركز الوفرة الصحي (2001).

وكما كتب العم خالد العيسى الصالح في مقدمة كتابه: «أروي قصتي لأني أدرك أن للأجيال القادمة حقاً علينا أن ننقل لهم التجارب بصدقها، لا بزخرف القول، فيعرفوا كيف بني هذا الوطن، وكيف صمد أهله في وجه التحديات، وكيف تسلّحت النفوس بالقيم والأخلاق قبل أن تتزين المدن بالمباني والطرقات.

هدفي أن يجد القارئ في صفحات هذه القصة دروساً وعبراً.

إن النجاح لا يولد من الفراغ، بل يصنعه الصبر والإصرار والعزيمة والبذل والعطاء».

وفيما يلي الحلقة الأولى مروية ومنقولة على لسانه:

ولدتُ في عام 1927م، كان ذلك في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم العاشر للكويت الذي تولى مقاليد الحكم من عام 1921 إلى عام 1950م.

ذلك الرجل الذي كان يجلس في ديوان قصر دسمان، يستقبل رجالات البلد ويستمع لهمومهم ويشاورهم في أمور البلاد في زمن لم تكن فيه للكويت وزارات بعد، بل كانت تحكمها روح الجماعة، ودواوينها هي برلمانها الحقيقي، ودوائر حكومية حديثة أنشئت لتساهم في تكوين مؤسسات الدولة.

ولدت في الحي الأوسط (فريج القناعات بين بيوت من الطين وسقوفها من الجندل والباسجيل، وأبوابها من خشب تتنفس من شبابيك صغيرة يطل بعضها على الفرجان الضيقة).

كان الحي يعج بالحياة، تسمع فيه أصوات الباعة في السوق ونداءات الأمهات لأبنائهن من على عتبات البيوت من بعيد، ووقع خطوات الرجال المتجهين إلى البحر بعد صلاة الفجر.

أما والدي عيسى الصالح المطوع القناعي، رحمه الله، وعمي مساعد الصالح رحمه الله، فقد كانا تاجرين كغيرهما من أهل الكويت في تلك الحقبة، يعملان في التجارة والسفر طلباً للرزق، ويُعرفان برزانتِهما. وحرصهما على الكسب الحلال، وأداء زكاة المال، وتقديم الصدقات وبر الوالدين، وعلاقتهما الاجتماعية المتميزة مع «عائلتنا القناعي» ومع أبناء الحي، وأبناء الكويت البررة حكاماً ومحكومين.

كانا شريكين في العمل، يسافران إلى الهند للتجارة بالتناوب، عاماً هنا وآخر هناك، حتى تبقى الأسرة في أمان ولا ينقطع مورد الرزق.

والده رافق الطواشين لبيع اللؤلؤ وكان يجيد اللغة الأردية

سافر والدي عيسى الصالح القناعي إلى فرنسا عام 1930م مرافقاً ومترجماً لرجل الأعمال الطواش علي بن حسين بن علي آل سيف الرومي، كما سافر مرة أخرى عام 1931م مع الطواش حسين بن علي آل سيف الرومي وابنه يوسف، وذلك لتسويق وبيع اللؤلؤ في فرنسا، وذلك بعد ظهور اللؤلؤ الصناعي وكساد تجارته، وكانت الرغبة في زيارة التاجر الهندي «جند ولال شاه» لبيع اللؤلؤ، فقد كان والدي يجيد اللغة الأردية، وكان سفرهما من خلال الباخرة التي مرت في طريقها على بورسعيد ومنها إلى مرسيليا في فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، ومن مرسيليا ركبا القطار إلى باريس، وأقاما في أحد الفنادق، ثم توجها إلى التاجر الهندي «جند ولال شاه» لعرض اللؤلؤ عليه.

كما سافر عمي مساعد الصالح مع الطواش محمد بن شملان بن علي آل سيف الرومي إلى فرنسا مترجماً له لبيع اللؤلؤ عام 1932م.

الكويت التي فتحت عيني عليها

في طفولتي الأولى، كانت الكويت مدينة صغيرة، محاطة بسورها الثالث الذي بني عام 1920م، تفتح أبوابها مع الصباح وتغلقها عند المساء، وقد اضطرت الكويت لبناء هذا السور درءاً للأخطار عن هذا البلد الذي يطمع فيه الطامعون لتميز موقعه الاستراتيجي على سواحل الخليج العربي، وكانت السفن الخشبية (البوم والسنبوك) تملأ الميناء، وصوت النواخذة والبحارة يختلط بأصوات السوق وروائح التمر والقهوة... كان المجتمع متماسكاً، وإذا ضاق الحال على بيت قام الجيران بسد حاجاته قبل أن يشعر بالغربة والعوز، وقد كان الاقتصاد يقوم على البحر برحلتيه الغوص على اللؤلؤ في الصيف، حيث يخرج الغواصون لشهور طويلة بحثاً عن الدر الثمين. والسفر التجاري في الشتاء إلى البصرة والهند وشرق إفريقيا يحملون تمور البصرة لبيعها في سواحل الخليج وموانئ الهند وإفريقيا، ويعودون بالأرز والشاي والتوابل والأخشاب والملابس وكل ما يحتاجونه.

وبعد عودة السفن التجارية إلى الكويت، يقوم التجار برحلة برية إلى نجد والعراق ومصر، يبيعون البضائع التي جلبوها من الموانئ المتعددة.

عرف تاريخ ميلاده من دفتر أبيه

من دفتر أبي عرفت تاريخ ميلادي

سنوات طويلة مرت قبل أن أعرف تاريخ مولدي على وجه الدقة، وكنت أظنه كما هو متعارف عليه بين الناس، ولد في زمن الشيخ أحمد الجابر، لكن ذات يوم وبعد أن كبرت في السن، وقعت على دفتر قديم كان يخص والدي، يحمله معه دائماً في جيبه، ويدون فيه الملاحظات المهمة، فإذا بخط والدي يثبت يوم مولدي بدقة كاتباً «في يوم 29 من شهر ربيع الثاني عام 1345هـ، قد رزقني الله طفلاً صغيراً في الساعة الثامنة من ليلة الخميس، وقد سميته خالد، وأعطيت التي بشرتني خمس روبيات».

قرأت الكلمات أكثر من مرة، كانت لحظة امتزج فيها الفرح بالحنين، كأن والدي، رحمه الله، ما زال يمسك بيدي ويهمس باسمي للمرة الأولى.

طفولة على وقع الأحداث

لم تكن طفولتي مجرد لعب ولهو، فقد شهدت وأنا بعد صغير أحداثاً كانت بداية نهضة الكويت.

أتذكر وأنا في الرابعة أو الخامسة من عمري، كيف تحدث الكبار عن تأسيس بلدية الكويت عام 1930م، بعد عودة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي من البحرين واقتراحه على الشيخ أحمد الجابر - حاكم الكويت إنشاء بلدية كبلدية البحرين تنظم الأسواق والنظافة وتخطيط الطرق، وبعد تأسيس البلدية ونجاحها كمؤسسة حكومية بدأت الكويت بتأسيس دوائر حكومية أخرى لتنظيم البلاد وتطويرها مؤسسياً، فجاءت دائرة المعارف، لتشرف على التعليم عام 1936م، ثم دائرة الصحة، للعلاج عام 1936م، في نفس العام، ثم دائرة الأمن العام لحفظ النظام عام 1938م، ثم دائرة الأيتام عام 1938م، ثم دائرة الأوقاف لرعاية المساجد والشؤون الدينية عام 1949م، ثم دائرة المطبوعات والنشر، ودائرة الشؤون الاجتماعية عام 1954م. كانت هذه البدايات لنواة الدولة الحديثة قبل الاستقلال وأنا أسمع الأسماء والأحداث تتردد في ديواننا وأزقة الفريج دون أن أعي حينها أنها ستصبح فصولاً من تاريخ الكويت.

البيت والأسرة

بيتنا في فريج القناعات كان بسيطاً، لكن دفء القلوب فيه أغلى من القصور. في الصباحات الباكرة كانت أمي دلال عبداللطيف المطوع، رحمها الله، توقظنا على رائحة الخبز الطازج، ووالدي، رحمه الل، ه يتهيأ للخروج إلى السوق أو الميناء وعمي مساعد الصالح - رحمه الله- يأتي أحياناً ليطمئن على أحوالنا قبل سفره أو بعد عودته.

كنت أراقب الرجال وهم يتشاورون في شؤون العمل، وأحلم بيوم أصبح فيه واحداً منهم، أخرج مع الفجر وأعود مع الغروب، يسبقني اسمي في الأسواق كما يسبقهم اسم والدي وعمي.

أول طريقه إلى المدرسة المباركية كان عام 1932 ثم انتقل إلى مدرسة الملا عثمان

أول طريق إلى المدرسة المباركية

كان صيف عام 1932م، وفي يوم مشمس يلمع الغبار في أزقة فريج القناعات... مشيت خلف والدي في السوق، خطاي الصغيرة تلهث وراء خطاه الواسعة، بينما يعلو وجهي مزيج من الفضول والخوف... وفجأة توقف أبي أمام المكتبة الوطنية لصاحبها المرحوم محمد أحمد الرويح، صاحب أول مكتبة تجارية عرفتها الكويت عام 1920م، وكان يجلس على الأرض بجانب رفوف عامرة بالمصاحف والكتب، فتبادلا التحية، وكأن بينهما وداً قديماً.

قال له والدي مبتسماً: «اليوم نودي خويلد المدرسة المباركية».

ابتسم الرويح ونظر إلى ملياً، ثم مد يده إلى رف جانبي، وأخرج لوحاً من (الأردواز) وقلماً حجرياً، وسلمه إلي وهو يقول: «شوف يا خويلد، إذا ختمت القرآن، عندي لك هدية... مصحف مزرّي».

كلمة مزرّي، كانت جديدة على أذني، لكن بريقها سكن في قلبي، فهمت من نبرته أن الأمر ثمين، وظللت منذ ذلك اليوم أحلم به وأتخيله بغطائه المذهب.

واصلت المسير مع والدي حتى وصلنا إلى بوابة المدرسة المباركية التي أسسها أبناء الكويت عام 1911م، كأول مدرسة نظامية أهلية، كانت مقترحاً من الشيخ سيد ياسين الطبطبائي، ألقاه على الجالسين في ديوان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عام 1910م، يحث على تأسيس مدارس حديثة شاملة تستوعب أعداد أبناء الكويت الذين يتزايدون يوماً بعد يوم، فتم جمع التبرعات وبناء المدرسة، وتشكلت لجنة تطوعية لإدارة المدرسة وتشغيلها، وافتتحت أبوابها في 22 ديسمبر من عام 1911م.

مع الملا عبدالرحمن الدعيج

أدخلني والدي إلى الإدارة، ثم دفع بي إلى الصف الأول، حيث كان المعلم الملا عبدالرحمن الدعيج - رحمه الله - جالساً على الأرض، ونحو أربعين تلميذاً يجلسون أمامه، وكل منهم يضع أمامه «بشتخته» (الصندوق الخشبي مليئاً بالأدوات البسيطة).

جلسنا على الأرض نكتب على الألواح الحجرية ونمسحها بخرق مبللة، كانت الحصص أربعاً في الصباح، ثم نرجع إلى البيت للغداء، ونعود عصراً لنكمل حصتي المساء، حيث تبدأ الحصة الخامسة، فإذا انتهت نصلي العصر جماعة مع الطلاب والمدرسين، ثم نبتدئ الحصة السادسة والأخيرة، فإذا انتهت غادرنا المدرسة إلى بيوتنا.

لكن تلك السنة 1932م حملت حادثة لا أنساها، وهي انتشار وباء الجدري وحينها توقفت الدراسة فجأة، وحضر الطبيب البريطاني جرين ويه على دراجته ذات الثلاث عجلات، يرافقه معاون في عربة جانبية، ووقف أمام المدرسة لتطعيم التلاميذ، فرأيته يدخل ومعه أدواته، ففر بعض التلاميذ ممن هم كبار - من الباب الخلفي نحو «صبخة المباركية». أما أنا ومن هم في مثل سني فقد بقينا وتلقينا التطعيم.

مرت الأيام، وأصيب معظم من هربوا من التطعيم بالمرض، بينما نجا المطعمون، ومنذ ذلك الحين أدركت أن ما يهرب منه الناس خوفاً قد يكون هو ما ينقذ حياتهم.

قرار الجدة والانتقال إلى مدرسة ملا عثمان

لم تمض فترة طويلة حتى دخلت أم والدي أم محمود، سبيكة بنت عيسى القناعي، أخت المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي - داعمة ومشجعة لي في دراستي، وكانت حريصة على العلم، تتابعني بعين فاحصة، ولا تكتفي بكلام والدي عن التزامي، وقد رأت أن المدرسة المباركية بعيدة، وأن من الأفضل الذهاب مع أولاد جيراننا - أبناء أحمد النجدي - إلى مدرسة ملا عثمان العثمان.

قالت لأبي بحزم: «أنا أريد إرساله للدراسة عند الملا عثمان لكي يذهب مع أبناء جيراننا ويعود معهم إلى البيت».

غادر إلى البصرة مع أولاد عمه مساعد الصالح في أول رحلة بحياته عندما رأى النخيل بذاك الاتساع

خبر السفر المفاجئ

في عام 1934م، كنت قد أتممت عامي السابع تقريباً، والدي عيسى الصالح كان في رحلته المعتادة إلى الهند، حيث يقيم في مومباي، يشتري البضائع ويشحنها إلى الكويت، ويبيع ما حمله معه من تمور البصرة أو بضائع الكويت.

في تلك الفترة قرر عمي مساعد الصالح أن يصطحب أبناءه إلى مدينة البصرة ليتعلموا هناك بعد أن تأثر بما شاهده من تعليم وثقافة في رحلاته إلى أوروبا.

كنت أسمع من الكبار حديثهم عن المدارس في البصرة، وعن أساتذتها، وكيف أن التعليم هناك متقدم قياساً بما كان لدينا في الكويت ولم أحتمل فكرة أن يسافر أبناء عمي وحدهم دوني، وفي أحد الأيام جمعت ثيابي في بكشة صغيرة وأخبرت والدتي بلهجة حاسمة «أنا رايح مع أولاد عمي ما أبي أتخلف عنهم».

ابتسمت أمي، وأدركت أن القرار قد اتخذ في قلبي، خاصة أن والدي بعيد، وعمي مساعد هو من يتولى أمرنا في غيابه، ووافق عمي على مضض، ربما لأنه رأى في إصراري شيئاً من روح المغامرة التي لا تكسر.

الرحلة إلى البصرة

انطلقنا من الكويت في رحلة برية عبر طرق بدائية، وقطعنا الصحراء حتى وصلنا إلى شط العرب، وكانت تلك أول مرة أرى فيها النخيل بهذا الاتساع، ومياه الأنهار التي تعكس السماء مثل مرآة، وكان كل شيء في البصرة مختلفاً: رائحة الأرض، نكهة الطعام، حتى لهجة الناس، وكان أهل الكويت يذهبون إلى البصرة لشراء المواد الغذائية والفواكه، ويتجولون في أسواقها، وقد عُرف عنهم المثل القديم «من لم ير البصرة مات من الحسرة»، كناية عن الخيرات التي فيها، وأن الناس الذين لم يروها قد فاتهم الشيء الكثير.

دخلنا إلى المدرسة الجديدة التي سيلتحق بها أبناء عمي، وكانت تسمى مدرسة السيف، أما أنا فوضعت في الصف الأول، رغم أن العام الدراسي كان في نهايته، لكنني اجتهدت حتى تمكنت من اللحاق بالمستوى المطلوب.

حياة جديدة في البصرة وذكريات باقية

البصرة كانت مدينة نابضة بالحياة تجمع بين التجارة والزراعة بين أصوات الباعة في الأسواق وأصوات الأذان التي تتردد بين المآذن وكنت أستيقظ باكراً، أسير إلى المدرسة بين صفوف النخيل والهواء محملاً برائحة التمر الناضج.

في المدرسة تعرفت على طلاب من خلفيات متعددة عراقيين وإيرانيين، وحتى بعض أبناء التجار الكويتيين المقيمين في البصرة وكنا ندرس مواد أكثر تنوعاً مما عهدته في الكويت، القراءة، الكتابة، والحساب والعلوم، إلى جانب القرآن الكريم.

رغم أن إقامتي في البصرة لم تطل أكثر من عامين، فإن تلك المرحلة تركت أثراً عميقاً في نفسي، فهناك تعلمت أن العالم أكبر مما تراه في محيطك الصغير، وأن الفرصة تأتي لمن يسعى إليها، وتعلمت أيضاً أن التعليم هو الباب الذي يفتح منه طريق المستقبل، وأن على الإنسان أن يقتنص المعرفة حيثما وجدها.

العودة إلى الكويت والأحمدية

بعد فترة الدراسة في البصرة عدت إلى الكويت عام 1936م، والتحقت بالمدرسة الأحمدية، وهي ثاني مدرسة نظامية أهلية أسسها أبناء الكويت عام 1921م، وذلك بعد أن حكم الشيخ أحمد الجابر الكويت، وأراد أن يطور التعليم ويضيف مواد جديدة كالحساب والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنكليزية، إلا أن المسؤولين في المدرسة المباركية رفضوا هذه الفكرة، فالناس عادة يستنكرون الجديد، ومع محاولات حثيثة من الشيخ أحمد الجابر في إقناعهم اقترح الشيخ عبدالعزيز الرشيد افتتاح مدرسة جديدة تدرس المواد الجديدة، وتبقي المدرسة المباركية على نظامها المعتاد القديم، وتضمن الكويت بهذا الاقتراح اجتماع الكلمة وصفاء القلوب والنفوس، فاستحسن الشيخ أحمد الجابر الاقتراح، وشرع أبناء الكويت في جمع التبرعات لبناء مدرسة جديدة وبمناهج إضافية، فتم البناء، وسميت المدرسة الأحمدية... تيمناً بالشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الذي كانت فكرته في البداية، وفتحت المدرسة الأحمدية أبوابها عام 1921م.

كانت الكويت وقتها في عام 1936م قد شهدت تحولاً مهماً في التعليم بإنشاء دائرة المعارف، وهي مبادرة من رجالات الكويت وتجارها عندما فرضوا على أنفسهم طواعية - ضريبة قيمتها (0.5%) لدعم التعليم، وكانت الضريبة تطوعاً من التجار ورجال الأعمال، وكانوا في كل حاجة من احتياجات المجتمع يضيفون (0.5%)، حتى أصبحت عام 1936م (5%) من ضريبة تجار الكويت على تجاراتهم، لدعم الدولة التي كانت في ذلك الوقت لا تملك الإمكانات والأموال الكافية لإدارتها.

ملامح التغيير في التعليم

في تلك السنوات، لم يعد التعليم مقتصراً على المباركية والأحمدية بل بدأت دائرة المعارف بافتتاح مدارس جديدة هي: «المدرسة الشرقية في منطقة شرق، والمدرسة القبلية في القبلة، ومدرسة للبنات سميت الوسطى».

كانت هذه خطوة كبيرة في اتجاه التعليم النظامي الحديث، إذ أصبح هناك تقسيم للمواد، وجداول منتظمة، وامتحانات فصلية، وكل ذلك بإدارة حكومية.

أذكر أن مدرس التربية الرياضية في المدرسة الأحمدية كان الأستاذ خالد النصر الله، وهو الذي أدخل إلى نفوسنا حب النشاط البدني بينما مدير المدرسة ملا راشد السيف، وهو الذي كان يفرض النظام والانضباط بصرامة.

مرجعية الكتاب

الكتاب صادر عام 2025 عن «فنار» مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني وهو من إعداد الدكتور خالد يوسف الشطي رئيس المركز وتقديم الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي، وأشرف عليه عبدالعزيز البطي، ومراجعة وتدقيق صالح خالد المسباح، ومن تصميم وإخراج صباح أحمد وبمشاركة مسؤول التحرير د. محمد علي السبأ والمدير التنفيذي مختار أبوالعلا.

0 تعليق